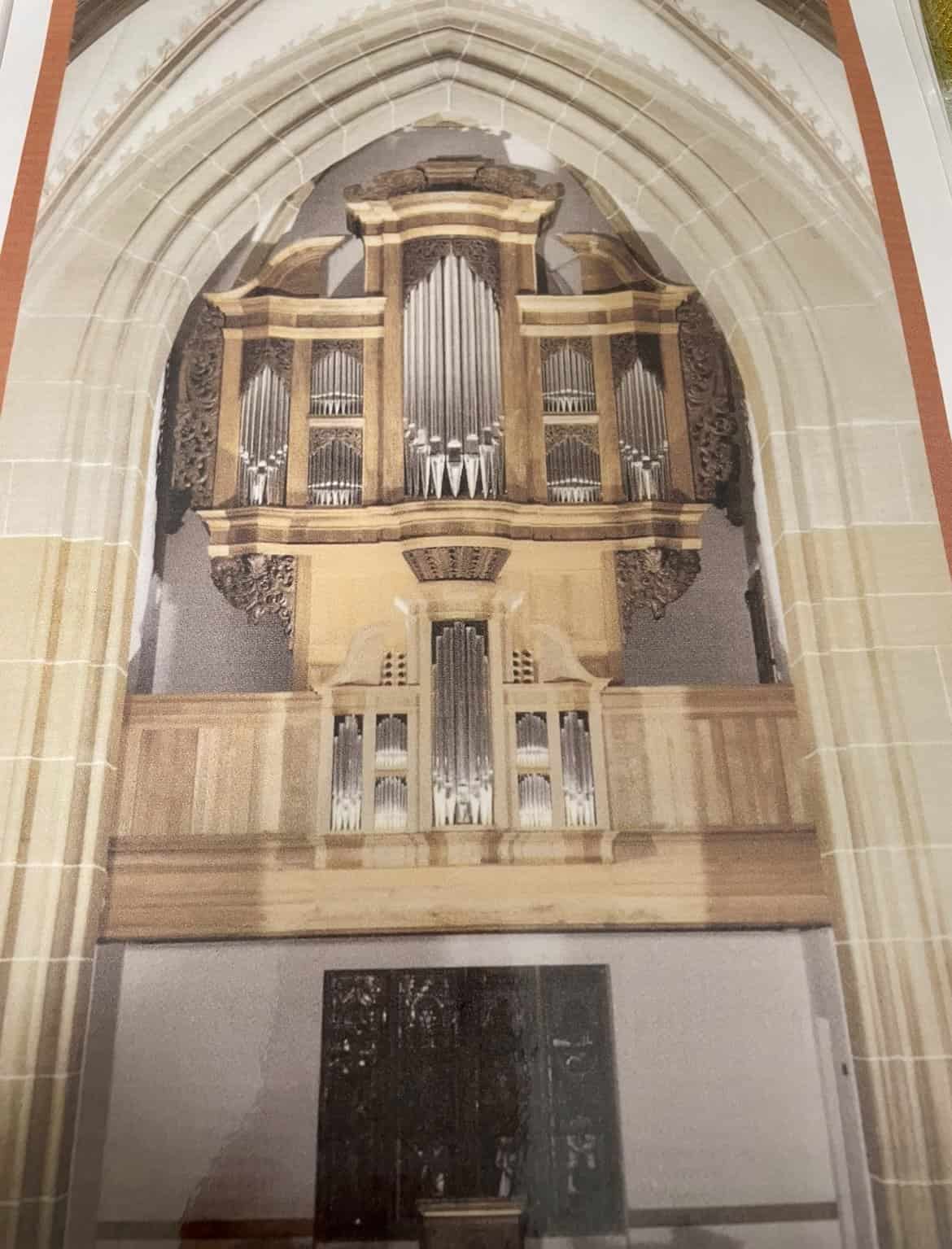

Mencke Bensmann Orgel Nordwalde

kath. St. Dionysius

Orgelbauer:

Mencke (Beckum), Bensmann Dieter

Baujahr:

1711/2000

Datum des Erstbesuchs:

2022

Disposition und Spielhilfen

Gehäuse Mencke (Beckum), die Orgel stammt aus der Stiftskirche Freckenhorst im Münsterland, das Innenleben nun von Orgelbau Dieter Bensmann aus Steinfurt hier in Nordwalde, Münsterland, westfälische-norddeutsche Orgelbaukunst, Barockorgel. Die Mencke-Orgel wurde aus dem Nordschiff der kath. St. Bonifatiuskirche Freckenhorst/Warendorf entfernt (dort nun die neue Seifert-Orgel) und nach Nordwalde gebracht.

I Hauptwerk CD-d3

| 1. | Bordun | 16′ |

| 2. | Praestant | 8′ |

| 3. | Hohlflöte | 8′ |

| 4. | Oktave | 4′ |

| 5. | Duesflöte | 4′ |

| 6. | Quinta | 3′ |

| 7. | Octave | 2′ |

| 8. | Sesquialtera II | 2 2⁄3′ |

| 9. | Mixtur IV | |

| 10. | Cymbel II | |

| 11. | Trompete | 8′ |

| Tremulant |

II Rückpositiv CD-d3

| 12. | Gedackt | 8′ |

| 13. | Praestant | 4′ |

| 14. | Gedacktflöte | 4′ |

| 15. | Octave | 2′ |

| 16. | Waldflöte | 2′ |

| 17. | Quintflöte | 1 1⁄3′ |

| 18. | Sesquialtera II | 2 2⁄3′ |

| 19. | Mixtur III | |

| 20. | Krummhorn | 8′ |

| Tremulant |

Pedalwerk CD-d1

| 21. | Subbaß | 16′ |

| 22. | Octave | 8′ |

| 23. | Octave | 4′ |

| 24. | Posaune | 16′ |

| 25. | Trompete | 8′ |

- Koppeln: II/I, I/P, II/P

Klang und Akustik

Brillant

Persönliche Note

Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat kamen zusammen mit dem Orgelbauverein zu dem Entschluss, dass eine neue Orgel nur von höchster klanglicher und technischer Qualität entstehen sollte; ein Instrument, das auf Grund seiner Bauweise mühelos auch mehrere Jahrhunderte überstehen würde und auf Grund seiner klanglichen Qualitäten Maßstäbe setzt.

Schließlich bekam die Orgelbauwerkstatt Dieter Bensmann aus dem nur wenige Kilometer entfernten Steinfurt den Zuschlag, weil das durchdachte Konzept einer barocken Orgel westfälischen Charakters von Grund auf überzeugte. In der münsterländischen Orgellandschaft ist eine solche Orgel eine echte Rarität, und so zog schon die Planung des Projektes die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich.

1996 erwarb die Pfarrgemeinde von der Stiftsgemeinde St. Bonifatius, Freckenhorst, das historische Hauptwerksgehäuse der Mencke-Orgel aus dem frühen 18. Jahrhundert, das zu den ältesten erhaltenen Orgelgehäusen des Kreises Warendorf gehört. Im Zuge der Renovierung der Stiftskirche war es im Jahre 1964 abgebaut und bis 1996 eingelagert worden.

Bei der Durchsicht der eingelagerten Teile stellte sich heraus, dass vom übrigen Bestand der Mencke-Orgel sowie vom Rückpositiv nichts mehr vorhanden war. Auch das Gehäuse war nach 32 Jahren der Einlagerung so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es in mühevoller Kleinarbeit restauriert und ergänzt werden musste.

Das betraf besonders die Profile und die kunstvollen Schnitzereien der Pfeifenfelder und der Seitenteile. Glücklicherweise gelang es der Firma Bensmann dem einstigen Instrument in technischer und klanglicher Hinsicht so nahe wie möglich zu kommen, denn im Staatsarchiv Münster stieß man auf den Originalvertrag zwischen Henrich Mencke und dem Stift Freckenhorst vom 10. November 1706.

Bei der Restaurierung half ein Foto aus dem Jahre 1901, das die Orgel in der noch unrenovierten Stiftskirche und ohne Rückpositiv zeigt.

Anhand des restaurierten Hauptwerks konnte die Orgelbauwekstatt Bens ann auch das Rückpositiv rekonstruieren.

Orgelbaumeister Dieter Bensmann hat sich der Sache in der ihm eigenen Gründlichkeit angenommen und alle Schäden behandelt. Die Arbeiten wurden und werden noch gleichzeitig mit der Orgelreinigung, die wegen des Kirchenumbaus noch ausstand, durchgeführt. Das Hauptwerk ist nun fast fertig.

Bei allen großen Kirchenbauten oder Umbauten kommt die Königin immer zum Schluss an die Reihe. Gemeint ist die Orgel – die Königin der Instrumente.

Während der großen Umbauarbeiten war sie gut verpackt, aber wer kennt das nicht von Zuhause: der Staub sucht sich immer seinen Weg.

Außerdem hat sich durch den Umbau der Kirche auch die Akustik verändert, so dass die Orgel nicht mehr optimal an den Raum angepasst war. Nachdem die Akustikwände angebracht wurden und zu einem guten Ergebnis geführt haben, kann nun Hand an die Orgel gelegt werden.

Als erstes wurde eine Filteranlage in die Windführung eingebaut, um das Innenleben der Orgel in Zukunft besser vor Verschmutzungen durch die Heizungsluft zu schützen. Nun werden die Pfeifen und das Innenleben der Orgel gereinigt.

Dazu müssen alle 1.425 Pfeifen ausgebaut und gesäubert werden. Wenn das alles getan ist, wird der Orgelbauer Dieter Bensmann die Pfeifen nachintonierten, das heißt, er wird den Klangcharakter und die Klangstärke optimal an die neuen akustischen Verhältnisse anpassen. Da das alles noch Maßnahmen sind, die mit dem Kirchenumbau zusammen hängen, werden die Kosten für diese Arbeiten vom Bistum Münster übernommen.

Bei der Planung und beim Bau der Orgel vor dem Jahr 2000 hatte die Qualität der Arbeiten höchste Priorität. Um diese Qualität zu gewährleisten, hatte die Kirchengemeinde auf einige Teile der Orgel verzichtet, die später noch leicht zu ergänzen wären. Das sind im Wesentlichen zwei Dinge:

Das Schnitzwerk im Rückpositiv

Wenn man nach dem Gottesdienst einmal genau auf die Orgel schaut, wird man sehen, dass im Rückpositiv – das ist das kleine in die Brüstung eingebaute Gehäuse – noch keine hölzernen Verzierungen (Schleierbretter) über den Pfeifen eingebaut sind; dort hängen, außer im Mittelturm, nur Attrappen. Im Hauptwerk – dem großen Gehäuse auf der Orgelbühne – sind diese Schleierbretter original aus dem 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Nach diesen Vorbildern sollen nun die Elemente im Rückpositiv ergänzt werden. Alles in Handarbeit!

Das letzte Register

24 Register (Klangfarben mit jeweils einer oder mehreren Pfeifen pro Taste) hat unsere Orgel: 25 sind vorgesehen. Alles ist vorbereitet, nur die 100 Pfeifen fehlen noch. Dieses letzte Register hat zugegeben einen sehr komplizierten Namen: westfälische Sesquialtera.

Die Reinigung und Schimmelbeseitigung im großen Hauptwerksgehäuse sind inzwischen abgeschlossen. In der Werkstatt wurde jetzt letzte Hand an das noch fehlende Schnitzwerk gelegt.

Die schöne Orgel der Kirche steht als ein Beispiel westfälisch-norddeutscher Orgelbaukunst, die Barockorgel von Dieter Bensmann (2000) hinter dem Prospekt von Heinrich Mencke aus dem Jahr 1711. Seit dem Jahr 2000 steht das Instrument unter Denkmalschutz. Der Prospekt stand bis in die 1960er Jahre in der Stiftskirche Freckenhorst und wurde dort abgebaut und eingelagert.

Die Registerbezeichnungen sind der heutigen Schreibweise angepasst, gehen aber auf die Bezeichnungen aus dem Vertrag von 1706 zurück. Das Instrument hat 25 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Trakturen sind mechanisch.

Schreiben Sie einen Kommentar